11月25日,第五届常州市初中语文乡村骨干教师培育站暨天宁区初中语文教学研讨活动在常州市焦溪初级中学举行。青年教师同题同构教学与特级教师示范课教学先后登台展示,让“读写共生”教学项目更增添了研究元素。

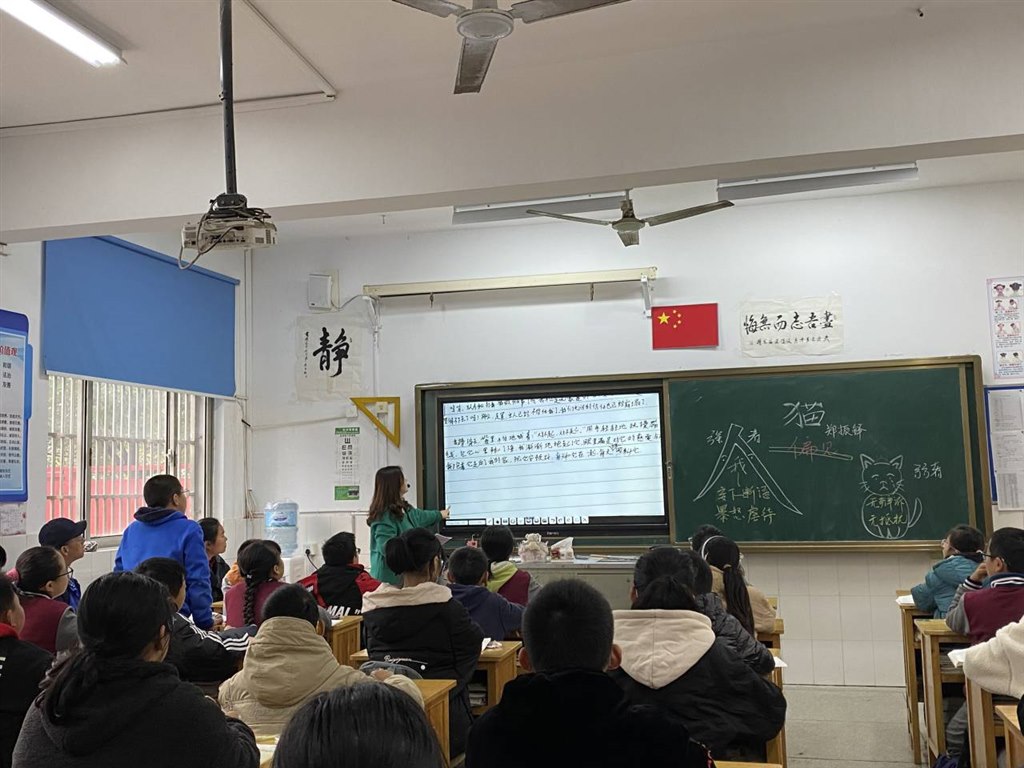

焦溪初级中学马玲云、陆晓琴老师的研究课《猫》,具有三大特点:(1)以读悟情。郑振铎的《猫》主要记述了“我”三次的养猫经历及其情感波澜。在教学过程中,两位老师通过多次朗读将这一内容生动形象地渗透于教学过程中,尤其面对第三只猫的亡失,通过对重点字词的聚焦性朗读、原句与改句的对比朗读,将痛惜、自责之情表现得淋漓尽致。(2)以读促思。在理清内容、读出情感的基础上,两位老师将视角聚焦到了文本的深处,通过置换对象的方式,让学生体会到第三只猫的悲剧在于人的“偏见”上,进而传递了文本的人文性。(3)读写共生。本节课不止关注到了“读”,更关注到了“写”,通过两次不同视角的“写”,让学生既感受到猫的无助,又感受到了作者的愧疚,文章之核心价值也就自然地得到了彰显。

芙蓉中学刘晓宇、东青实验学校缪露老师的研究课《卖炭翁》,其主要亮点为:通过“焦点切入——线索贯穿——框架辐射——主旨升华”的方式,将人物形象、文章主旨、作者情感蕴含其中,并通过两次恰到好处的“写”,让学生体会“卖炭翁”形象之悲苦,所处环境之恶劣,并通过对比展现其遭遇之不幸,从而让人物形象更加立体,人物身世更加悲凉,文章主题更为鲜明。

全国模范教师、江苏省中学语文特级教师吴伟星老师的示范课《昆明的雨》,充分彰显了沉稳厚实、大气磅礴、举重若轻的教学风格,其显著特点是:精准地发现文本的核心价值,在深度解读文本的基础上,彰显其个性化的解读。例如,关注到汪曾祺先生写于括号内的内容、文中不起眼的标点符号,便充分彰显出其文本解读功力之深,个性化解读角度之巧;再如,以方言读出卖杨梅的小姑娘的吆喝声,几番对比,便自然而然地展示了昆明雨季的人情之美,名师的语言活泼风趣,风格自然大气。

在此基础上,培育站开展研修活动。徐静、沈雪、卞晓叶、郑素燕、吴宇涵等老师以及培育站主持人仇定荣、导师徐姗对几堂研究课进行“点穴式”评课,内涵丰富,观点独到,剖析深刻。老师们认为:两组同课异构充分体现出了“读写共生”的研究主题,读时内蕴深刻,写时水到渠成,以读促写,读写共生;而吴伟星老师的示范课则处处彰显其文本解读之功力,为各位老师打开了文本解读和教学设计的新思路。

下午两点半,吴伟星老师又为全体成员作《初中阅读教学中写作资源的开发》专题讲座。吴老师认为:新教材的重要特点之一,就是阅读与写作相结合。它不仅表现在“综合性学习”这种全新的教学体系上,更重要的是表现在课文阅读教学之中,显现出一种角度丰富、细水长流、时时训练的特点;不仅很好地表现了课标关于“在教学中努力体现语文的实践性和综合性”、“拓宽学生的学习空间,增加学生语文实践的机会”的思想,而且还明确地“暗示”我们,阅读教学,不仅要让同学们读起来,还要让同学们写起来,这些都是语文的实践活动。在具体的教育教学实践过程中,可以从四个方面入手:学会模仿:挖掘文本的仿写点;善于化用:学习文本的写作手法;放飞想象:挖掘文本的空白处;升华情感:挖掘文本的思想内涵。最后,吴伟星老师为本次活动作诗一首,把活动气氛推向高潮。

本次活动,由市培育站和天宁区教师发展中心联合举办,“读写共生”研究的成员日趋广泛,受益也日见其长。

室外,冬雨绵绵,寒气逼人。室内,研究课、示范课,让老师们热情洋溢;思维碰撞、专家引领,让老师们茅塞顿开——今日之行,又是一个大满贯!

(图文:马玲云 审核:马玲云)

|

|