冬之美,在于积蓄与勃发;教之美,在于钻研与提升。11月30日上午,沐浴着冬日的阳光,博爱小学语文老师共聚报告厅,开展主题为“结构化任务群教学初探”的语文教研活动。

课堂教学展风采

五年级的吴海琴老师执教五上第19课《父爱之舟》。《父爱之舟》是吴冠中先生的一篇回忆性散文。吴老师语言朴实,通过展现梦中的几个场景,以独特的解读视角和独具匠心的教学设计,使课堂溢满了浓浓的父爱。吴老师引导学生通过找场景、品场景使学生对捕捉场景的方法运用更加准确。学生在梳理场景、理清文脉的基础上,沉浸于文本,品读关键词句,在场景和细节描写中体会父亲对作者浓浓的爱。同时,吴老师还引导学生聚焦人物活动、关注环境描写,通过精教细学一个场景,引导孩子开通探究学习的路径,从家庭生活的艰难和父亲细致周到的行动中体会“父子情深”,有效提升了孩子们语文学习能力。

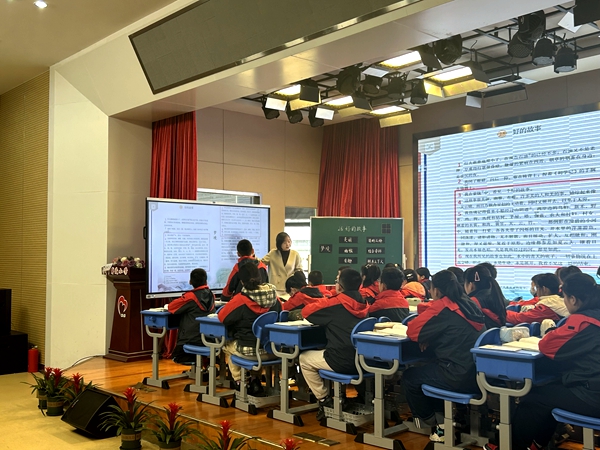

六年级的蒋薇老师执教的是六上第26课《好的故事》。这篇散文以梦幻的形式,描写了一个没有“故事”的“好的故事”,寄予了鲁迅先生对美好生活的向往。由于年代久远,语意晦涩,对孩子来说,阅读起来是有些困难的,因此蒋老师结合课后第一题,让孩子通过联系上下文,重点理解了“鞭爆、蒙胧、膝髁、皱蹙”等词;借助图片和资料,帮助孩子理解“云锦、乌桕”等词,拉近孩子们与文本的认知距离,消融文本因年代久远而带来的阅读的疏离感。随后,蒋老师抓住“梦境”,引导学生聚焦第五、第七两个自然段,品读“一天云锦”的静态美,感受“万颗奔星”的动态美,欣赏“大红花”的色彩美,从而体会梦境的特点——美丽、幽雅、有趣。

同伴互评共成长

“教学相长”,在议课环节,两位老师谈了自己的设计思路和课后反思。吴老师认为自己对于课堂时间的把控还有待加强;蒋老师对于难文浅教的具体方法提出疑问。

青年老师们也对这两堂课各抒己见。

蔡一娇老师认为吴老师的《父爱之舟》在教学设计上融入了专家朱洁茹老师之前提到的学习任务群:以画入境,概括场景,感悟细节,层层递进,升华感情。吴老师姿态自然大方,声音优美而富有情感,我们很容易被她的姿态、语音语调带入情境,在她的一咏三叹之中,孩子们很快就掌握了本节课的重难点。

陈文星老师评价吴老师的课堂有四个亮点。一是教学扎实,鞭辟入里;二是以读促悟,读中生情;三是抓住线索,贯穿全文;四是感受场景,入木三分。父爱之舟不仅行到了作者的梦中,也行到了学生们的心中。

蒋琦老师认为蒋老师的《好的故事》在行课过程中,既鼓励学生自主学习,充分尊重其主体地位,也通过提问、点拨、总结等方法,相继介入,帮助学生理清难懂的词语;蒋老师通过读关键词、赏图画视频等方式再现鲁迅笔下的梦境,引导学生在真实的阅读情境中训练语言欣赏和评价能力;蒋老师的课堂还引入了小组讨论的生生互动环节。学生能结合先前学习过的方法,进行分工,感受梦境的美丽、幽雅、有趣。

专家引领明方向

专家朱洁如老师先是肯定了两位老师挑战教学难度较高的课文的勇气,也肯定了评课老师对于两节课的亮点评价,然后进行了高位的引领。

朱老师指导老师们关注统编教材自带的结构化的特点,关注学生学习能力的逻辑上升。朱老师指出:吴老师在《父爱之舟》场景教学板块中,可以借助前一课《慈母情深》中学到的分场景的方法,根据抓主要人物和主要事件,快速分好场景;在能力结构方面,由扶到放,目光可以拉得长远一些,把教学《慈母情深》当作是“扶”,把教学《父爱之舟》当作是“放”;还可以在8个场景中分主次详略,长文短教。朱老师指出:要学习《好的故事》,必须先了解时代背景、鲁迅个人特点和其作品特点;遣词造句的理解对于解读鲁迅作品是非常重要的,看注释、找资料、查字典、联系上下文解释都是好办法;难文浅教,浅教要拿捏好分寸,感受梦境的美丽、幽雅、有趣是教学的重点。

教与研携手,学与思并肩。每一次教研活动都是一次思维的碰撞;每一次碰撞都有一份新的收获。博爱小学语文组将以新课标理念为引领,一路探索、一路采撷、一路芬芳……

|

|